摘要:上海市哲学社会科学规划优秀课题“中和之美:《周易》与中华审美文化史论”(批准号为)通过研究指出,与《周易》密切相关的中和之美是华夏民族一直以来孜孜以求的最高审美境界。:《周易》中和之美:中华审美文化的基因在某种意义上,可以说中华审美文化基因与“中”“和”范畴的形成与确定有密切联系。汉唐时期是中华审美文化融合发展的关键阶段,能以《周易》为指导,始终牢牢把握中和之美的核心理念,实现了新的飞跃。

《周易》中和之美:中华审美文化的基因

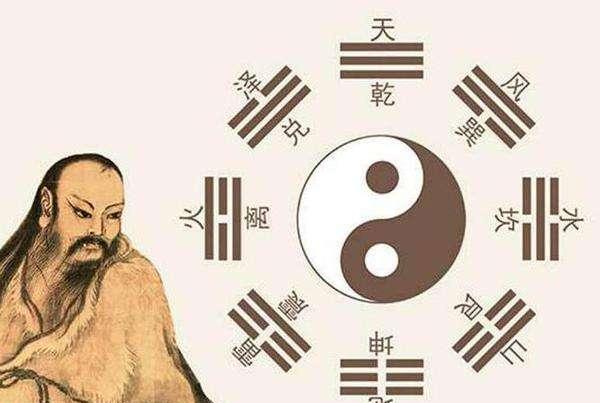

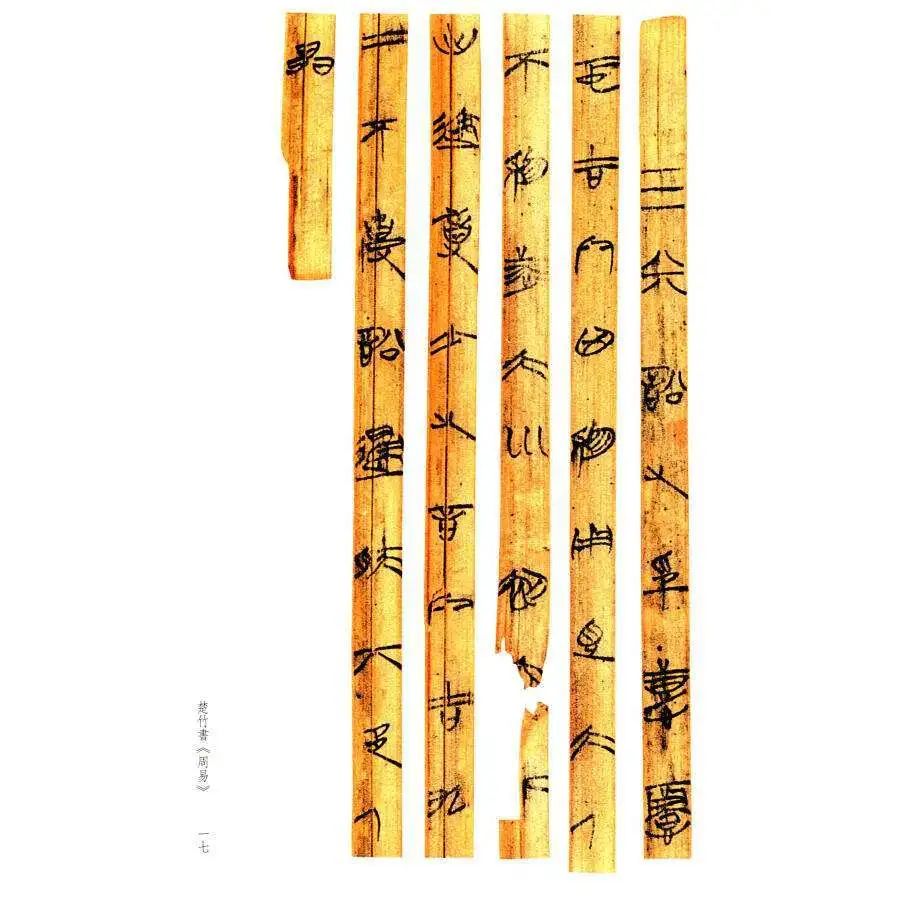

《周易》(包括《易经》和《易传》)冠居“群经之首”周易文化图片,深刻影响了中华审美文化的形成与发展。《周易》中正和谐的审美观念是如何形成的?趋于定型的《周易》思维与观念又是如何持续不断地影响中华审美文化的发展进程的?至今为止,学术界对这些问题鲜有提及,仍缺乏深入研究。上海市哲学社会科学规划优秀课题“中和之美:《周易》与中华审美文化史论”(批准号为)通过研究指出,与《周易》密切相关的中和之美是华夏民族一直以来孜孜以求的最高审美境界。

原文 :《周易》中和之美:中华审美文化的基因

作者 |复旦大学中文系教授 谢金良

图片 |网络

中和之美的形成与华夏文明发展相关

中和之美的思想是如何诞生的?事实上,中和之美思想的诞生经历了漫长的发展过程,凝聚了远古先民在农业和手工业以及天文、历法等方面的智慧,也是华夏民族自我文化的认同和理论建构,既有一定的合理性,又非常具有华夏民族的特色。

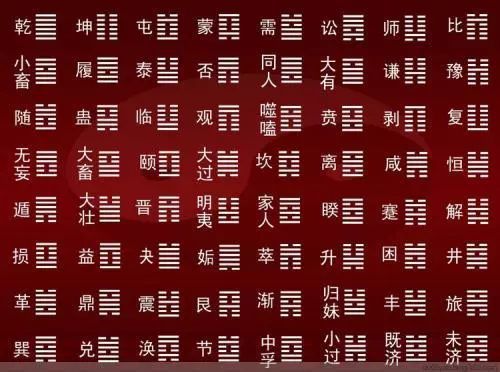

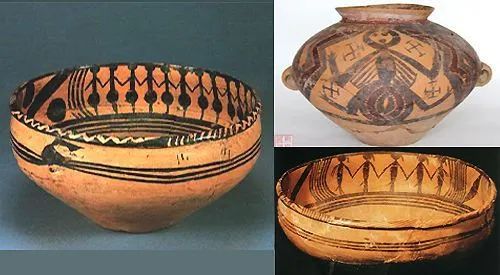

中和之美审美观念的形成与中华五千年的文明史演进几乎是同步的。从文本的起点看,《周易》本经中已蕴涵非常完整系统的中和思想。从逻辑的起点看,易学思维在开始发生时就已蕴涵中和思想的基因,比如观物取象、立中测影等活动。再追溯,其可能还与陶器的制作、石器的打磨等联系在一起。中华民族是最早发现和掌握制陶技术的民族之一,制陶的材料、方法以及陶器上的图纹绘饰都具有促使中和思维萌生的可能。例如,陶器制作首先需要调和水与土的比例,在器物造型上也需要掌握适中原则,在烧制过程中更是要把握火候。可见,在陶器制作中已然处处体现出中和之美的思维。也许正是在这种惯性思维的指引下,易学思维经过萌生与发展,终于在《周易》经典中凝固成具有理论指导意义的思想,而后深刻影响了中华审美文化发展的几千年进程。

从另一个角度看,独具中国特色的中和之美观念在“盘古开天地”“女娲补天”等神话传说中已露出端倪,在许多早期出土的器具文物中都有不同程度的鲜明体现《周易》中和之美:中华审美文化的基因,至迟在西周时期已基本定型。经初步研究发现,儒家五经都与中和之美密切相关,且相互为用:《易经》奠定中正和谐的审美基石,《尚书》确定中正和谐的审美方向,《诗经》厘定中正和谐的审美基调,《礼经》制定中正和谐的审美标准,《春秋经》勘定中正和谐的审美理念。一言以蔽之,五经之义都追求中和之美。

毋庸置疑,先秦时期是中华审美文化萌芽和起步的重要时期,也是中和之美形成的重要阶段。中和之美审美观念经过远古时期先民的无数经历与总结,升华并凝聚在迄今所能发现的最早的经典文本《周易》之中。透过片言只语的卦爻辞以及多种多样的解《易》条例,我们可以感受到《周易》经传对中和之美的追求,可以看到其中谦谦君子的审美形象,看到对中正和谐思想一以贯之的坚守。

可以说,中正和谐、趋吉避凶的思想是中国易学文化的核心和精髓,也是推动中华文明不断补偏救弊、推陈出新、兼容并包、生生不息的根本原因。这首先体现在春秋战国时期,《周易》不仅对诸子百家思想有深刻影响,也对百工技艺的审美思维理念有一定影响。《周易》深刻影响了孔子的天道观,形成了儒家的“中庸之道”,并使之影响近两千五百年来的中国思想与文化;《周易》也影响了老子和庄子的审美观,使道家“致中和”的思想更加明确;《周易》与《考工记》都极其强调中和思想,也都非常注重象征思维和立中思想,对先秦时期的社会生活均有较大的影响。

综上所述,中和之美思维的诞生与形成跟华夏文明的发展是息息相关的,甚至可以说是华夏文明具有某种鲜明特色的主要原因。进而言之,中和之美不仅是中国古典美学的思想精髓,而且是中华审美文化的本源和核心。在某种意义上,可以说中华审美文化基因与“中”“和”范畴的形成与确定有密切联系。

中和之美经历传承与变异

两汉是经学繁兴的时代,是易学发展的重要阶段,也是中国美学承上启下的过渡性阶段。通过回顾易学在两汉传承与发展的情况,我们发现《周易》经传对两汉易学与美学的影响至为深刻,尤其是汉代易学家的革新精神与创新成果影响了汉代审美文化的变化和发展《周易》中和之美:中华审美文化的基因,体现了对《周易》中正和谐审美观的坚持与创新。中和之美最早明显体现在《春秋繁露》中周易文化图片,但是通过借助文本梳理其与《周易》经传的关系,不难发现董仲舒的天人关系思想也源于《周易》,可见,《周易》对董仲舒中和之美观念的影响尤为深刻。《白虎通义》融合今、古文经学的观点,试图运用阴阳五行理论和汉代象数易学的思维方法,以中和之美作为最高审美价值观来规范经学研读者乃至社会各阶层人民的审美思维与方式,这充分体现了《周易》经传确实对它产生了极其深刻的影响。

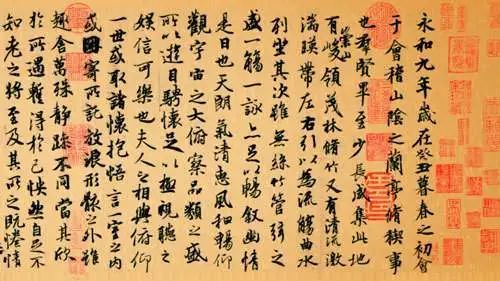

在六朝时期,《周易》作为“三玄”之一,不仅深刻影响魏晋玄学的发展,而且对易学的创新发展、园林美学、书法美学、文论、诗论、画论等都有显著的影响。北周时期,卫元嵩的易学著作《元包》在形式、文辞、思想、占筮方法上与《周易》的雷同,充分说明尽管当时国家长期割裂,易学思想仍具有强大的影响力。《周易》对六朝审美艺术的影响至深至广,比如对南朝园林美学的影响就很显著,王羲之书法、书论中的中和之美也是相当明显的,与“唯务折衷”的《文心雕龙》更是关系极其密切。由于佛教的传入,儒佛道三教初步呈现鼎立态势,因此,中和思想开始呈现出新的变化。

隋唐时期,中和之美审美观明显变异。从唐代开始,融“中和”和“中道”于一体的新的中和之美开始影响诗歌理论。诗僧皎然的诗家中道观独具特色,使中国的诗学理论达到新的高度,也使中和之美的审美观念有了新的超越。士人美学发端于先秦时期,与儒家中和思想密切相关。到了唐末五代时期,天下大乱,三教纷争,而詹敦仁作为一个地方士人,能够综合儒佛道三家之所长,中和而成独具特色的清禅思想——“亦儒亦道亦佛”,堪称“清禅旧隐古名儒”,可看作一种颇有特色的中和之美思想。汉唐时期是中华审美文化融合发展的关键阶段,能以《周易》为指导,始终牢牢把握中和之美的核心理念,实现了新的飞跃。

中和之美在演进中创新

在宋代,开启了近千年来中华审美文化的崭新序幕,更加重视源于《周易》的中和思想。《周易》对宋代以来理学美学思想的影响是明显的。以理学为代表的新儒学在易学主导下,吸收了禅宗和道家思想的精髓,中和创新成一种更有利于超凡成圣的学说体系。宋明时期,理学在思想文化上占主导地位,对美学理论和艺术实践均产生深远的影响。宋代理学以儒家学说兼容佛道两家的思想,成为中国古代最为完备的理论体系,影响深远。宋明时期,理学家的思想直接或间接涉及了“中和”,理学家们的中和思想也存在着相互影响与继承的关系,无论是同时代的司马光与邵雍、三苏、陆九渊与朱熹,还是不同时代的程颐与朱熹、朱熹与王阳明,都植根于易学与儒学的思想土壤,都力主中和的思想。

明代王阳明的心学正是在易学思维和思想的启发下形成的周易文化图片,其“良知即易”的思想继承和弘扬了源于《周易》的中和思想,使“千古一心而归中和”得到更为真切的落实。通过研究发现,阳明心学旨在传承超凡成圣的儒学美学智慧,“良知即易”是阳明心学美学的思想精髓。阳明心学对近五百年的中国文化的影响深刻,但其思想根源还是在《周易》之中,在于“中和”二字。

《封神演义》与《周易》的关系更为密切,不仅演绎了《周易》创作时代的许多故事,也充分体现了一种中和三教、归趋正道的思想。《封神演义》之所以具有传统文化特色,关键的一点就是以易道文化主导一切,包括建构宗教神学体系,虽然唯道独尊,却体现出一团和气的宗教并存现象,体现出作者根深蒂固的源于《周易》学说的中和之美审美观。

中和之美具有重要价值与意义

深入探讨中和之美,对中国易学、美学以及思想文化的研究都具有重要的学术价值。本课题力在证明源于《周易》的中和之美思维与观念,既是对远古华夏先民在生产劳动中智慧的总结和升华,又持续不断且广泛、深刻地影响近几千年来中华审美文化的演变发展,既是一以贯之的,又是与时俱进的。明于此,我们才能从纷繁复杂的历史现象中看清时代发展的主旋律,才能牢牢把握住中华审美文化的核心精粹,才能不断以此为标准来拨乱反正、补偏救弊,使各方面的发展都能不断调整到有利于和谐与平衡的道路上。把易学与美学相结合,既能从美学的角度来理解中和的意义与意境,又能从易学的角度来理解美的圆融与亨通,使易学始终面对的“趋吉避凶”之目标终于可以运用美学加以合理解释,也使难以定义与解释的美学可以在易学的玄思和象征的话语体系里得到全面阐释。易学与美学的有机结合也将使东西方学术更好地融合和对话。

从应用价值角度看,如果把我们所揭示的中和之美在思维的方法和模式上加以普及推广,让更多民众明白中和之理,体悟中和之美,不仅有利于为人处世、居家养生,而且有利于社会和谐稳定,这无疑是利国利民的。